平成28年度の『平泉文化フォーラム』が、1月21日・22日の両日、奥州市文化会館Zホール(奥州市水沢区)を会場に開催されました。

当日は天候にも恵まれ、2日間で延べ約400人の方々にご来場いただきました。

平泉文化研究の先端的研究成果を公開する場として開催されている『平泉文化フォーラム』も今年で17回目を迎えました。

今回も、最新の研究成果や、平泉関連遺跡の発掘調査の成果について報告いただきました。

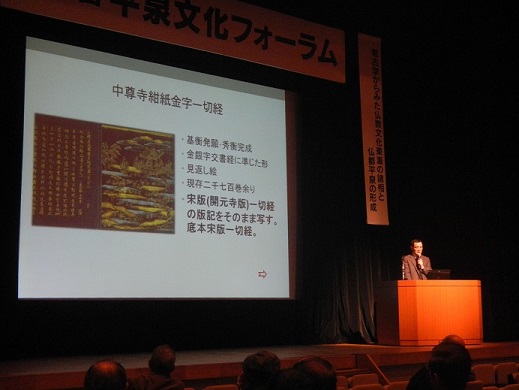

佐川正敏先生の基調講演

基調講演の様子

基調講演の様子 基調講演の様子

基調講演の様子

佐川正敏先生は、奈良国立文化財研究所に勤務後、東北学院大学文学部助教授を経て、東北学院大学文化区部教授を務められています。先史考古学、アジア考古学を御専門とされ、日本国内のみならず、朝鮮半島や中国、モンゴルにおいて調査を行うなど幅広い視点から研究を進めておられます。

今回は、『考古学からみた仏教文化東漸の諸相と仏都平泉の形成』と題し、中国と韓国における近年の調査成果から見た、古代奥羽を含めた日本の仏教文化の変容と編成についてお話しいただきました。

発掘調査報告

今年度の遺跡調査報告は、岩手県による柳之御所遺跡をはじめ、奥州市による白鳥館遺跡の報告、平泉町による無量光院跡、そして一関市による骨寺村荘園遺跡の報告でした。

それぞれ、新たな発見や、来年度の調査につながる成果が報告されました。

柳之御所遺跡の調査成果(村上拓 氏:岩手県教育委員会(県埋蔵文化財センター))

柳之御所遺跡の調査成果(村上拓 氏:岩手県教育委員会(県埋蔵文化財センター)) 無量光院跡の調査成果(島原弘征氏:平泉町教育委員会)

無量光院跡の調査成果(島原弘征氏:平泉町教育委員会)

白鳥舘遺跡の調査成果(重森直人氏:奥州市教育委員会)

白鳥舘遺跡の調査成果(重森直人氏:奥州市教育委員会) 骨寺村荘園遺跡の調査成果(菅原孝明氏:一関市教育委員会)

骨寺村荘園遺跡の調査成果(菅原孝明氏:一関市教育委員会)

共同研究報告

平泉文化に関わる研究の報告として、今年度は6名の方に発表していただきました。歴史・文献調査から、出土遺物の科学分析分析報告などの様々な視点からの報告に、会場にいらした方々も興味深く耳を傾けていらっしゃいました。

唐代における金銀字経と五台山金閣寺(劉海宇氏:岩手大学平泉文化研究センター)

唐代における金銀字経と五台山金閣寺(劉海宇氏:岩手大学平泉文化研究センター) ポータブル複合X線分析による白磁と青磁の胎土分析(その2)(會澤純雄氏:岩手大学)

ポータブル複合X線分析による白磁と青磁の胎土分析(その2)(會澤純雄氏:岩手大学) 前九年合戦前夜の陸奥と京都(滑川敦子氏:宮城県教育庁)

前九年合戦前夜の陸奥と京都(滑川敦子氏:宮城県教育庁)

北東アジアからみた平泉文化の特質(中澤寛将氏:青森県埋蔵文化財調査センター)

北東アジアからみた平泉文化の特質(中澤寛将氏:青森県埋蔵文化財調査センター) 共振するイメージ-西行「束稲山」詠について-(荒木優也氏:國學院大學)

共振するイメージ-西行「束稲山」詠について-(荒木優也氏:國學院大學) 平安後期の京都と平泉(佐藤健治氏:山形県立米沢女子短期大学)

平安後期の京都と平泉(佐藤健治氏:山形県立米沢女子短期大学)

今年度も県内外から多くの方々に参加していただきました。会場からの質問も活発に行われ、有意義なフォーラムとなりました。来年度もフォーラムを開催予定ですので、またいらっしゃってください。