平泉文化についての狭義の歴史学的研究は、近世中期以降現在に至るまで、おおむね次の5段階に分けて考えることができる。

第1期は、17世紀前半から近代初期に至る時期の、いわば考証史的研究ともいうべきもので、仙台藩医相原友直により著述・編纂された平泉三部作(「平泉実記」・「平泉旧蹟志」・「平泉雑記」)に代表される。「吾妻鏡」ほか「平家物語」等の史料をもとに、詳細な平泉通史及び現況地勢との対比が叙述され、今日の平泉文化研究の基礎をなしている。三部作は維新後に著された高平真藤の「平泉志」にも強い影響を与えている。

第2期の研究は、1916(大正5)年に刊行された「奥羽沿革史論」に端を発する。実証主義的歴史学研究の風潮が平泉研究にも及び、「玉葉」ほかの京都公家側の日記類などを史料として、王朝史・武家社会史の視覚から立体的な平泉史が叙述されるようになった。とくに、辻善之助、大森金五郎といった当代随一の歴史学者による平泉研究は、戦前における総決算を示している。

この段階での平泉への視点は「開拓史観」ともいうべきもので、当寺流行した蝦夷に関する人種論とともに、奥州藤原氏の系譜について新たな考察がなされている。

第3期の研究は、中尊寺金色堂についての自然科学的学術調査に始まる。この研究成果を受けて、東北古代史の側からの平泉研究が盛行する。この段階では、平泉文化は古代東北史の発展継承の産物として説明される。古代において蝦夷(エミシ)と呼ばれた人々は、律令体制から抜け出し、独自の政治的・経済的基盤を築き上げていき、平泉文化はその到達点であると考えられた。高橋富雄・板橋源は、この時期を代表する平泉文化研究者である。彼らによる研究は、1950年代後半以降高橋らにより相次いで編集された「蝦夷史料」(1957)や「奥州藤原史料」(1959)の成果上にある。また、岩手県教育委員会による「奥州平泉文書」(1958、森嘉兵衛・板橋源ほか編)の集成も重要である。

これらの集成により平泉研究の基盤が形成された。一方で、新たな文献資料出現の可能性は小さくなった。

第4期は、平泉文化について新たな観点からアプローチした段階である。遠藤巌(1976)による(中尊寺)落慶供養願文の読み直しによる平泉政権の性格の再評価は、平泉について、国家領域の北方支配の役割を任じられるなど、院政期国家の末端につながるものとの認識を提出した。大石直正らの執筆による「中世奥羽の世界」(1978)には、この段階の平泉に対する見方が要約されている。これらの中では、平泉は国府機能の一部のみ有したに過ぎないとされ、また経済的にも中央勢力等への依存という側面が強調される。支配領域についても、平泉周辺に限定されるとされる。また、この段階で、奥州藤原氏は、秋田城氏とともに北方史としての東北史上に位置づけられるようになった。

第5期の研究は、1988(昭和63)年の柳之御所遺跡の緊急調査とともに開始された。この発掘調査は、それ以前の中尊寺境内や毛越寺跡等の調査とは全く規模の異なるもので、文献史料に依拠する研究者に大きな影響を与えることとなった。ひとつは、柳之御所遺跡を中心とする中世平泉の都市構造がいかなるものであるかという関心によるもので、「吾妻鏡」の記述と発掘調査成果との対比に力点がおかれている。もうひとつは、墨書文字資料等の出現による、新たな文字資料の追加である。「人々絹給日記」の出土は、平泉における武士論を具体化した。また、この段階の研究が、柳之御所遺跡の保存運動によって促進されたことにも注目すべきであろう。

これらの研究方向は、平泉の発掘調査とともに今後ますます発展する可能性を有しており、文献史の側からも多くの期待が寄せられている。同時に、「平泉」について何をどう明らかにすべきか、再度研究史を振り返りながら検討していく必要に迫られている。

もっと詳しく知りたい方へ

平泉文化について、文字資料を主たる題材に研究・解明しようとする、いわゆる狭義の歴史学的方法は、近世の合理的思考の発達に伴って対象化され、以後近代歴史学とともに発展し、現在に至っている。この流れを、おおまかに5段階に分けて考えることができる。

第1期

考証史的立場から平泉文化を中心的主題として取り上げた最も古い段階の記述のひとつは、17世紀前半に仙台藩の儒学者である佐久間洞巌によって著された『奥羽観蹟聞老志』である。芭蕉の奥州紀行から30年が過ぎている。同書中では、平泉及び近隣の平泉文化関連事項について、『吾妻鏡』を基にした考証が加えられている。

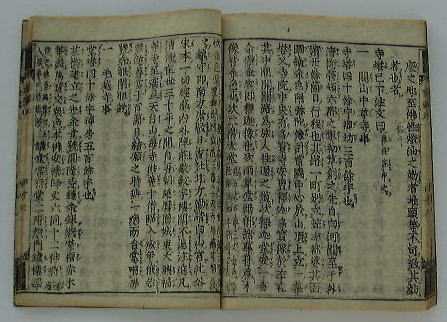

この姿勢は、こののち半世紀ほどの間に相次いで著述・編纂された『平泉実記』・『平泉旧蹟志』・『平泉雑記』のいわゆる平泉三部作(相原友直著)や、『封内風土記』、『安永風土記』(いずれも仙台藩により編纂された地誌)に引き継がれている。三部作では、『吾妻鏡』を基にした詳細な平泉通史のほか、『平家物語』や『源平盛衰記』・『義経記』等の物語が史料として引用され、近世中期までに成立した平泉文化に関する巷間の歴史書に対する批判的考察が随所に加えられている。維新後の1888(明治21)年に書かれ、1930年代まで版を重ねた『平泉志』(高平真藤著、旧一関藩士)もまた、内容的には三部作に代表される近世諸著作の延長線上にあると見てよいだろう。

このような平泉文化に関する通史的考証及び現況地勢との対比は、『吾妻鏡』を第一の史料として用い、その他の史料を補助的に使用しているという点において、今日に至る平泉歴史叙述の基本的枠組みを形成するものである。この意味で、いわゆる近代歴史学以前の段階で、平泉研究はかなり高い完成度を示していたと考えることができるだろう。

第2期

1916(大正5)年に刊行された『奥羽沿革史論』(日本歴史地理学会編)は、日本史における平泉文化の意義を初めて論じたものとして極めて重要である。本書は、刊行の前年に中尊寺で行った夏期講演会の記録である。平泉を直接主題としたものは辻善之助「平安朝仏教史上に於ける中尊寺の位置」及び大森金五郎「藤原三代の事蹟と源頼朝の奥州征伐」である。このほか、原勝郎、喜田貞吉、岡部精一が、それぞれの立場から平泉を論じていて、戦前における平泉研究の総決算が示されていると言っても過言ではない。

これ以前、平泉に関する歴史研究で用いられていた史料は、平泉を直接に対象としたもの、もしくは直接題材としているものにほぼ限られていた。この段階で、12世紀後半の歴史を解明する上で重要な『玉葉』を始め、『中右記』・『長秋記』・『台記』などの京都公家側の日記類や、『古事談』・『今昔物語』などの説話集、『百錬抄』などの歴史書にも目が向けられ、王朝史・武家社会史の視角から立体的・相対的な平泉史が叙述されるようになった。

それぞれに一貫して認められるのは、奥州における文化の成熟を平泉に見るというもので、「開拓史観」と呼ぶこともできるだろう。同時に、当時流行した蝦夷に関する人種論も加わって、奥州藤原氏についても近世以来の藤原秀郷子孫という解釈について疑義が持たれ、藤原姓を名乗る理由が新たに詮索されている。このころは、日本史研究においても「中世」という時代区分が明確に認識され、歴史を抽象化する方法に大幅な前進があった時期でもある。

第3期

戦後まもなく行われた中尊寺金色堂にかかる学術調査の報告書『中尊寺と藤原四代』(1950)は、最新の自然科学的方法を駆使したもので、その後の平泉研究に影響を与えた。これを受けて、文献史研究の面では第2期の話題の一部をなしていた蝦夷(エミシ、エゾ)に関する人種論は形を変え、古代東北史の継承発展としての平泉、すなわち中央から蝦夷(エミシ)と呼ばれた人々による独自の歴史形成に説明の力点がおかれた。したがって、この時期における平泉研究は、高橋富雄、板橋源、高橋崇といった古代東北史研究者によって代表される。

高橋富雄『奥州藤原氏四代』(1958)は、この時期の平泉研究を代表する著作であるばかりではなく、現在に至るまで強い影響力を有している。奥州藤原氏は律令的支配体制から一歩抜けだし、平泉を中心として砂金や馬などの独自の経済基盤を保ちながら半ば独立的奥州支配を行っていた、というのがその主張である。また板橋源は、平泉に存する文化財保護法施行による新たな指定文化財を幅広く紹介し、奥州藤原氏の文化的蓄積を高く評価した。

これらの研究を裏付けるものとして、1950年代後半に高橋富雄らにより相次いで集成された『蝦夷史料』(1957)及び『奥州藤原史料』(1959)と、岩手県教育委員会によって刊行された『奥州平泉文書』(1958、森嘉兵衛・板橋源ほか編)がある。特に『奥州藤原史料』は、それまで断片的に引用されていた関係史料を質量とも圧倒するもので、1136件が収録されている。いずれの史料集も平泉研究には不可欠のものとなっていて、これらが平泉文献史研究の基盤をなしている。同時に、関連資料が悉皆的に集成されたことで、新たな史料出現の可能性は極めて小さくなったともいえよう。

第4期

1970年代の後半、日本史研究が古代と中世の境界を遡らせつつあることを受けて、一般に中世史家と目されている研究者が、平泉について積極的に発言するようになる。その端緒は、遠藤巌による論文「中世国家の東夷成敗権について」(1976)である。遠藤はこの中で、「(中尊寺)落慶供養願文」の読み直しを図り、鎌倉期の北方支配の系譜が11世紀まで追えるものとして、北方史について斬新な理解を提起した。さらに、大石直正「中世の黎明」(『中世奥羽の世界』1978、小林清治・大石直正編)では、奥羽における中世初期の郡・庄・保や、それらの地への地頭配置を丹念に跡づけ、11世紀以降の東北中世史の中で平泉を位置づけることが試みられている。これ以降、奥州藤原氏は中央政府の支配を受けながら、再解釈された蝦夷地など国家領域の北方支配の役割を任じられたものである、とする解釈が顕著となってくる。

この中では、奥州藤原氏の独立性は相対的に弱いものとして説明される。例えば、第3期の研究で平泉に集中したとされた陸奥国府としての機能は、軍事・警察権などその一部が保持されたに止まるものと考えられる。有力な経済基盤である荘園についても、その拡大には国司勢力との協調的側面が考慮されるばかりでなく、支配範囲もまた奥羽南部には及ばず、平泉周辺を中心としているものとされる。また、国家領域の概念が再検討される中で、北海道を含めた北方史の一翼としての東北史が明確に意識されるようになり、奥州藤原氏は出羽秋田城氏と対比されてその性格が概説されるようになった(誉田慶信「安倍氏・清原氏・藤原氏」1992)。

第5期

1988(昭和63)年から開始された柳之御所遺跡の緊急発掘調査は、このような研究動向の中で開始された。それ以前にも、中尊寺境内や毛越寺跡など、平泉遺跡群の発掘調査は継続的に行われていた。しかし、出土資料や規模の観点から、文献資料に依拠する平泉研究者に大きく影響を与えたのはこの段階からである。折からの柳之御所遺跡の保存運動が、平泉研究促進の触媒となったことは記憶に新しい。この時期を特徴づけている研究は、全国的に中世都市が広く発掘調査の対象となる中で展開される平泉都市論と、発掘によって出土した全く新たな文字資料の解読と解釈である。

前者は、柳之御所遺跡を『吾妻鏡』に表れる「館」であることを前提に、平泉の都市計画などが論じられる(斉藤利男『平泉』1992など)。都市平泉については、第3期にも板橋源等により考察が加えられていたものの(『奥州平泉』1961)、具体性に乏しいのはやむを得なかったところであった。斉藤は、都市域を衣川周辺にも拡大し、平泉の商業都市としての性格を強調する。五味文彦は、京都と平泉の都市構造の類似性を、鎮守を手がかりとして論じている(「「吾妻鏡」と平泉」1993)。また、菅野成寛は、宗教史の立場から無量光院等の特質を論じ、それを都市平泉の中に位置づけた(「都市平泉の宗教的構造」1992)。さらには、柳之御所遺跡の空堀や高館の性格から、軍事都市としての平泉を強調する見解も提出されている。いずれも、発掘調査の成果を取り入れながら、既存史料の再解釈を行っている。

後者については、発掘調査により出土した折敷などに書かれた文字資料が、新たな史料としての意義を有するものである。特に「人々給絹日記」と呼ばれている字余りの史料は、秀衡の一族や家臣団の関係を推察する上で重要で、平泉における武士論を可能にした。

「これまでの文献史学には、平泉の当主、藤原氏の系譜や権力構造にかかわる視点があっても、藤原氏の居館や従者らの居宅にかかわる視点が不足していた」(入間田宣夫『中世武士団の自己認識』1998)は、第5期の文献史学者の言を代弁しているといえるだろう。しかし、第3期~第4期に議論されていた「平泉」を巨視的にどうとらえるかについては、陶磁器などの豊富な出土遺物から考古学的に交易・交流関係が論じられることを除いて、積極的な発言は影を潜めている。「都市平泉」の構造研究は、史料上の名辞と発掘によって検出された遺構を結びつけることが目的化しているようにさえも見受けられる。

これらのことより、発掘調査の進展により新たな文字資料の出土が待たれることはいうまでもないが、「平泉」について何をどう明らかにすべきなのか、再度研究史をふり返る必要があるかもしれない。その上で、発掘調査で出土した遺構・遺物によって、既存史料の再解釈の余地はないのかなど、常に留意していかなければならない。文献史学と考古学の協調は、今後ますます必要となり、それが平泉の解明にとって新たな視点を提起する可能性を有していると考えられる。